Von Beginn an gehörte Werner Stampfli (Leiter des Feuerwehr-Inspektorates beider Basel) dem Didaktik- und Entwicklungsteam der International Fire Academy an. Bei unseren 14. Online-Forum war er unser Studiogast und stellte sich den Fragen von Christian Brauner. Dabei ging es u. a. um die Frage, wo Feuerwehren heute beim Thema Tunneleinsatz stehen.

Sind Tunneleinsätze zur Routine geworden?

Mehr als ein Vierteljahrhundert sind seit den Bränden im Montblanc und im Tauerntunnel 1999 vergangen. Die seither entwickelten Einsatzlehren und viele Jahre Ausbildung zeigen Wirkung. Doch für Werner Stampfli sind Tunneleinsätze auch heute keine Routine.

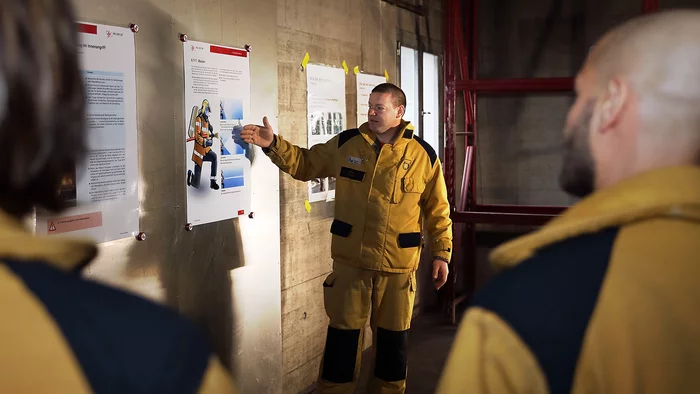

Seine Beobachtung: «Die Tunneleinsätze in unserem Land und von den Kollegen in Deutschland, Österreich usw., die zur Ausbildung hier waren, laufen definitiv strukturierter und standardisierter ab.» Dies fördere auch die Zusammenarbeit von Feuerwehren aus unterschiedlichen (Sprach-)Regionen: «Die Arbeitsweise ist in den letzten vielleicht zehn Jahren sehr synchron geworden.» Die gelehrten Standardabläufe haben sich aus seiner Sicht bewährt. Doch Werner Stampfli sieht auch einen Entwicklungsbedarf.

Von der passiven zur aktiven Taktik mit Plan B

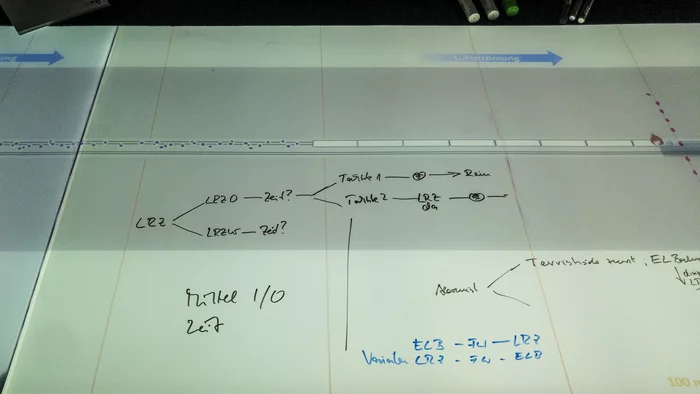

«Ich glaube, wir sind immer noch nicht imstande, genügend vorauszudenken, und handeln zu oft reaktiv.» Als ein Beispiel für den Unterschied zwischen einer passiven, reaktiven und einer aktiven Taktik nennt er den Einsatz von Grosslüftern. Wer den Grosslüfter beim Tunneleinsatz nur bei Bedarf anfordere, reagiere auf die Situation mit einer passiven Taktik. Das kostet Zeit. Er bevorzuge es, die taktischen Mittel vor Ort zu haben und einen vorhandenen Grosslüfter direkt mit ins erste Aufgebot zu nehmen. Mit seiner aktiven Taktik hat er ohne Verzögerung eine Antwort auf einen möglichen Strömungsabriss oder beispielsweise eine Rauchumkehr parat.

«Wir brauchen den Grosslüfter tatsächlich selten, doch wir haben damit die Einsatzstelle schon mehrfach erfolgreich geschützt, indem wir Rauch weggepustet oder weggesogen haben.» Sein Anliegen: Feuerwehrführungskräfte brauchen einen Plan B, bevor Plan A nicht funktioniert. Deshalb hält Werner Stampfli an seiner Empfehlung für einen Plan B fest – und lehrt diesen Ansatz auch als Instruktor in den Führungskursen an der International Fire Academy.

Wer hat die Einsatzleitung?

Auf die Frage, wie die Einsatzleitung bei Tunnelereignissen in der Schweiz geregelt ist, verweist Werner Stampfli auf unterschiedliche Meinungen und Praktiken. Manche für Tunneleinsätze Verantwortliche haben die Einsatzleitung fest definiert. Stampfli sieht dies kritisch: «Ich bin der Meinung, wer die besseren Einsatzbedingungen antrifft und zum Beispiel keinen Rauch hat, der soll mit dem Einsatz unmittelbar beginnen und damit auch die Einsatzleitung stellen. "Löschen um zu retten" ist der Grundsatz – und nicht warten, bis die im Einsatzplan für die Einsatzleitung definierten Personen bzw. Feuerwehren endlich eintreffen.»

Drei Konzepte zur Stärkung der Tagesverfügbarkeit

Nicht erst bei Tunneleinsätzen mit ihrem hohen Kräftebedarf ist bei freiwilligen bzw. Milizfeuerwehren die Tagesverfügbarkeit von ausreichend vielen Einsatzkräften in einer angemessenen Zeit ein Problem. Werner Stampfli stellte im Gespräch mit Christian Brauner drei Konzepte zur Stärkung der Tagesverfügbarkeit vor.

Der erste Ansatz ist, tagsüber vollamtliche Kräfte vorzuhalten, was mit der Einrichtung von Stützpunktfeuerwehren (Regionalisierung) verbunden ist. Damit kann der Ersteinsatz tagsüber sichergestellt werden.

Ein zweiter Ansatz ist die sogenannte Tages-Miliz. Gemeint sind damit Feuerwehrangehörige, die abwechselnd an einem oder mehreren Tagen in der Woche auf die Wache kommen und dort beispielsweise Büroarbeiten für ihren Arbeitgeber oder ihr Unternehmen erledigen. Bei einem Alarm sind sie – ähnlich wie Berufsfeuerwehrangehörige – sofort zum Ausrücken bereit. Sogenannte Co-Workingspaces auf der Wache haben sich in unserer Region bereits bewährt.

Als drittes, bereits etwas länger praktiziertes Konzept, stellte Werner Stampfli die Möglichkeit vor, eine Feuerwehrdienstpflicht auch am Ort des Arbeitsplatzes zu erfüllen. Für Feuerwehrangehörige, die in einem kleineren Ort wohnen und stadtnah arbeiten, bestehe dadurch beispielsweise auch die Möglichkeit, mehr Einsatzerfahrung zu gewinnen, was der eigenen Feuerwehrwehr auch wieder zugutekommt.

Auf die Frage nach den Kosten für diese drei Konzepte verwies Werner Stampfli auf das Ziel der Massnahmen: «Die Idee war von Anfang an nicht primär zu sparen, sondern effizienter zu werden.»

Führung braucht weiterhin den Mut zur Entscheidung

Für die Einsatzführung wünschte sich Werner Stampfli in seinem Schlusswort, Menschen, «die führen und entscheiden und nicht die Entscheidung durch digitale Workflows ablösen wollen». Sein Standpunkt: «Wir können Tools nutzen. Aber wir müssen hinstehen und entscheiden, obwohl wir nicht alles wissen.» Gemessen werde die Feuerwehr nur am Einsatzerfolg. Den sollten alle Einsatzkräfte im Auge behalten und sich nicht von zu viel Technik ablenken lassen.

Erfahren Sie mehr ...

...über Einsätze, Lehrunterlagen, Technik, bewährte Einsatzmittel, Gefahren und andere feuerwehrrelevante Themen in unseren zahlreichen Magazinbeiträgen.