Les participants à nos cours attendent de nos instructeurs des explications claires qu’ils peuvent mémoriser et utiliser dans des situations stressantes. Par exemple: «L’équipe de reconnaissance n’effectue pas de sauvetages!» Mais comment communiquer les exceptions à ces règles sans perdre leur concision et leur précision? C’est la question que se sont posée nos instructeurs à plein temps dans le cadre de leur formation continue interne. Ils ont ainsi découvert un concept utile inhérent à la logique du langage: les quantificateurs universels. Ce sont des mots comme «jamais, toujours, tous, chacun». A cette occasion, les instructeurs ont également discuté de l’emploi des formes des verbes modaux comme «doit» et «devrait» dans les énoncés didactiques.

Des petits mots avec un grand pouvoir

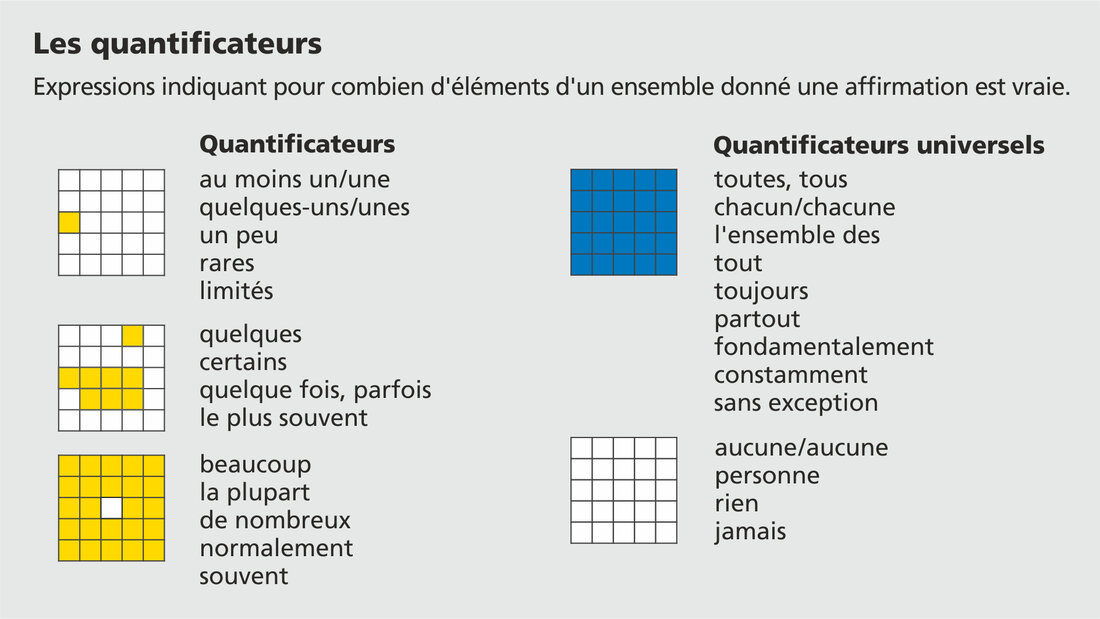

Les quantificateurs sont des expressions qui, dans la logique langagière, indiquent pour combien d’éléments d’un ensemble donné une affirmation est vraie, comme par exemple: «De nombreux tunnels disposent d’issues de secours». Les quantificateurs universels, en revanche, expriment une affirmation valable pour tous les composants d’un ensemble donné, comme par exemple, «Tous les tunnels ont des portails».

N’y a-t-il vraiment aucune exception?

Les quantificateurs universels génèrent de la clarté en diminuant la complexité. Une affirmation comme «L’équipe de reconnaissance n’effectue jamais de sauvetages!» - dans laquelle «Jamais» signifie «jamais» - ne laisserait aucune place aux exceptions. Or, il existe des situations dans lesquelles l’équipe de reconnaissance doit également sauver des vies. En effet, à l’International Fire Academy, il est enseigné que, si l’équipe de reconnaissance rencontre une personne en détresse dans les dix premiers mètres de son parcours de reconnaissance, elle la met en sécurité. Mais si l’équipe a déjà pénétré plus profondément dans le tunnel, elle marque l’endroit où elle a trouvé la personne en question et demande l’envoi d’une équipe de recherche et de sauvetage. L’énoncé didactique correct serait donc par exemple: «En règle générale, l’équipe de reconnaissance n’effectue pas de sauvetages.»

Dans la formation, les règles à elles seules ne suffisent pas

Du point de vue didactique, le problème est le suivant: pour pouvoir appliquer correctement les règles, il faut aussi connaître leur contexte, leur sens et leur but. Il faut les expliquer: l’équipe de reconnaissance ne doit pas «jamais» effectuer des sauvetages, mais uniquement ne pas le faire si elle est déjà engagée sur une longue distance. En effet, d’une part, le retard pris sur la reconnaissance pourrait compromettre le succès de l’intervention et, d’autre part, l’équipe de reconnaissance n’est pas équipée pour sauver des personnes. Elle n’emporte pas non plus de cagoules de sauvetage ni d’équipement de portage. Seulemoult l’équipe de recherche et de sauvetage envoyée en renfort peut protéger la personne à sauver des gaz de combustion en lui faisant endosser une cagoule de sauvetage et en la faisant sortir rapidement du tunnel à l’aide d’une barquette équipée de roues.

C’est l’expérience qui rend les règles compréhensibles

Il est à noter que même la déduction théorique d’une règle ne suffit souvent pas pour pouvoir l’appliquer de façon efficace en intervention. Les participants aux cours se demandent souvent pourquoi l’équipe de reconnaissance ne devrait pas pouvoir sauver une personne même après avoir parcouru une distance de 50 ou 100 mètres. La réponse est fournie par l’expérience pratique. Après quelques exercices d’engagement, les participants à nos cours savent à quel point il est difficile de porter un corps inerte sur de longues distances. Et à quelle vitesse une équipe de recherche et de sauvetage peut en revanche le faire avec une barquette équipée de roues. Cela aide à évaluer la situation et à déterminer quelle méthode est la plus rapide pour atteindre l’objectif.

Il y a presque toujours des exceptions

Bien qu’une explication détaillée de tous les énoncés didactiques soit souhaitable, elle est difficilement réalisable dans le temps d’instruction disponible et peut par ailleurs également conduire à surcharger les personnes en formation en lui fournissant moult informations. C’est pour cette raison que des énoncés didactiques simplifiés sont indispensables. Cependant, pour éviter qu’elles ne soient respectées «aveuglément», des formulations telles que «en règle générale», «la plupart du temps» ou «normalement» devraient être utilisées pour signaler les exceptions possibles. Cela incite les participants aux cours à évaluer eux-mêmes, lors des exercices et de l’engagement, la façon dont la règle doit être appliquée dans une situation donnée.

Dire «toujours» uniquement quand on veut vraiment dire «toujours»

Les quantificateurs universels doivent être utilisés délibérément comme outils linguistiques lorsque des affirmations absolues peuvent donner une certaine sécurité aux personnes en formation: «Lors d’interventions sur des installations ferroviaires, un représentant du gestionnaire de l’infrastructure doit toujours être impliqué.» Cela signifie qu’il n’est jamais faux de chercher d’abord à entrer en contact avec la compagnie ferroviaire compétente avant d’intervenir dans la zone des voies ferrées. En effet, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas exercer d’influence directe sur le trafic ferroviaire car ils ne peuvent ni fermer des voies ni arrêter des trains.

Une action est-elle vraiment nécessaire?

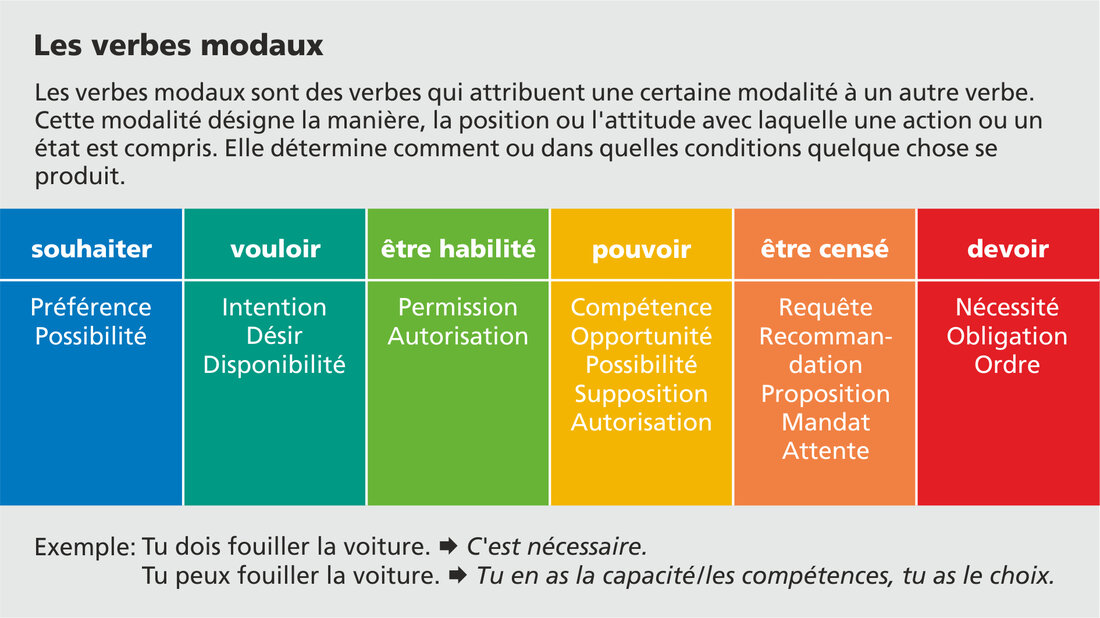

Les verbes modaux - qui sont énumérés dans le tableau ci-dessous – doivent être employés comme les quantificateurs universels. Quand est-ce que l’affirmation qu’une action doit être réalisée - ou ne doit pas être réalisée - est-elle vraiment vraie? Ici aussi, les réflexions menées par nos instructeurs ont montré que l’utilisation d’affirmations absolues n’est que rarement justifiée.

Quand «doit-on», quand «devrait-on»?

Voici un exemple d’énoncé didactique dans laquelle nous avons délibérément utilisé le mot «doit»: «Lors d’interventions sur des installations ferroviaires, les lignes de contact doivent être déconnectées et mises à terre des deux côtés de la zone d’intervention.» La conséquence est: il est correct d’attendre que la mise à terre soit effectuée. «Devrait» signifie en revanche qu’il faut faire quelque chose, dans la mesure où c’est possible et judicieux dans la situation donnée. Par exemple, l’attaque d’extinction devrait être menée du côté de l’entrée de l’air, car les conditions de travail y sont généralement meilleures. Il existe toutefois des situations où cela n’est pas possible ou où l’attaque d’extinction est nettement plus rapide et plus efficace si elle est menée du côté de la sortie de l’air.

Connaître et communiquer les exceptions

«Dans les tunnels routiers situés sur les routes nationales suisse, la distance entre deux sorties de secours ne doit pas dépasser 300 mètres», stipule la norme. C’est ce qu’on observe généralement. Mais ce n’est pas toujours le cas: la photo ci-dessous montre une sortie de secours endommagée par un accident, ce qui a fait doubler la distance entre les deux sorties de secours, qui passe ainsi à 600 mètres.

Les situations d’intervention sont des situations exceptionnelles

Il ne serait bien évidemment pas raisonnable d’adapter notre doctrine d’intervention à de telles exceptions, qui sont rares. Cependant, selon notre conception d’une formation approfondie et exhaustive, il est également essentiel de préparer les participants à nos cours à des situations d’intervention qui ne correspondent pas forcément aux normes ou au bon sens. C’est pour cette raison que nous essayons d’identifier et de communiquer les exceptions possibles et de préciser clairement ce qui est «toujours» ou «jamais» valable, ce qui «doit être» ou «ne doit pas être».

![[Translate to French:] [Translate to French:]](/fileadmin/_processed_/a/f/csm_ifa_MAG_088_Action_010_6281fdff5e.webp)